筋膜は本当に繋がっている

筋膜は筋肉を包んでいる組織で、網目状にウエットスーツのように全身に張り巡らされています。

アナトミートレインという筋膜の繋がりの概念を理解することにより筋肉を単体として考えると解決できなかった問題への新たな洞察を与えてくれます。

浅筋膜の滑走性が大事なこともある

解剖前に股関節・肩関節・足関節・頚椎の可動性を観察してみた。

皮膚を剥がした後に股関節の可動域は70~80%の改善が見られた。

皮膚・皮下組織の滑走性が改善するだけで関節の可動域が向上する場合もある。

深筋膜ばかりが影響するということではない。

私たちはどのようにして固まってしまうのでしょうか?

片側の動きが悪くなっているパターンが多い。

偏った動きを繰り返すほど脳に書き込まれていき、記憶の蓄積が起こる。

例)足を組む癖➡習慣が出来る➡歪みを作る➡神経系・筋膜系に書き込まれていく ➡ 癒着が起こる ➡神経系・筋膜系に作用する➡激しい運動を急激に行うと筋膜に強いテンションがかかり逆に反発作用が生じてしまう➡ 緩めるべき筋膜は治療を必要とし、鍛えるべき筋膜は運動療法を行うべきである。

筋膜は若者や運動習慣のある人の場合は2方向の格子の配列が見られるが、高齢者やじっと座ったままの人の筋膜は絡まっている

この絡まった筋膜を運動や治療で改善しようとしても急に運動をすれば痛みがでる。

私たちは怠惰な遺伝子を持っている。動かなくても生きていけてしまう。

運動が筋膜を制御している。治療はそのほんの手助けである。

運動、治療で絡まった筋膜をアイロンをかけるように伸ばしていき、人体の60パーセントは水分であるから身体の形態を維持する細胞レベルまで滑走できるように動かしていく。

アメリカ ロスアンジェルス MSIアプローチ講習会に参加

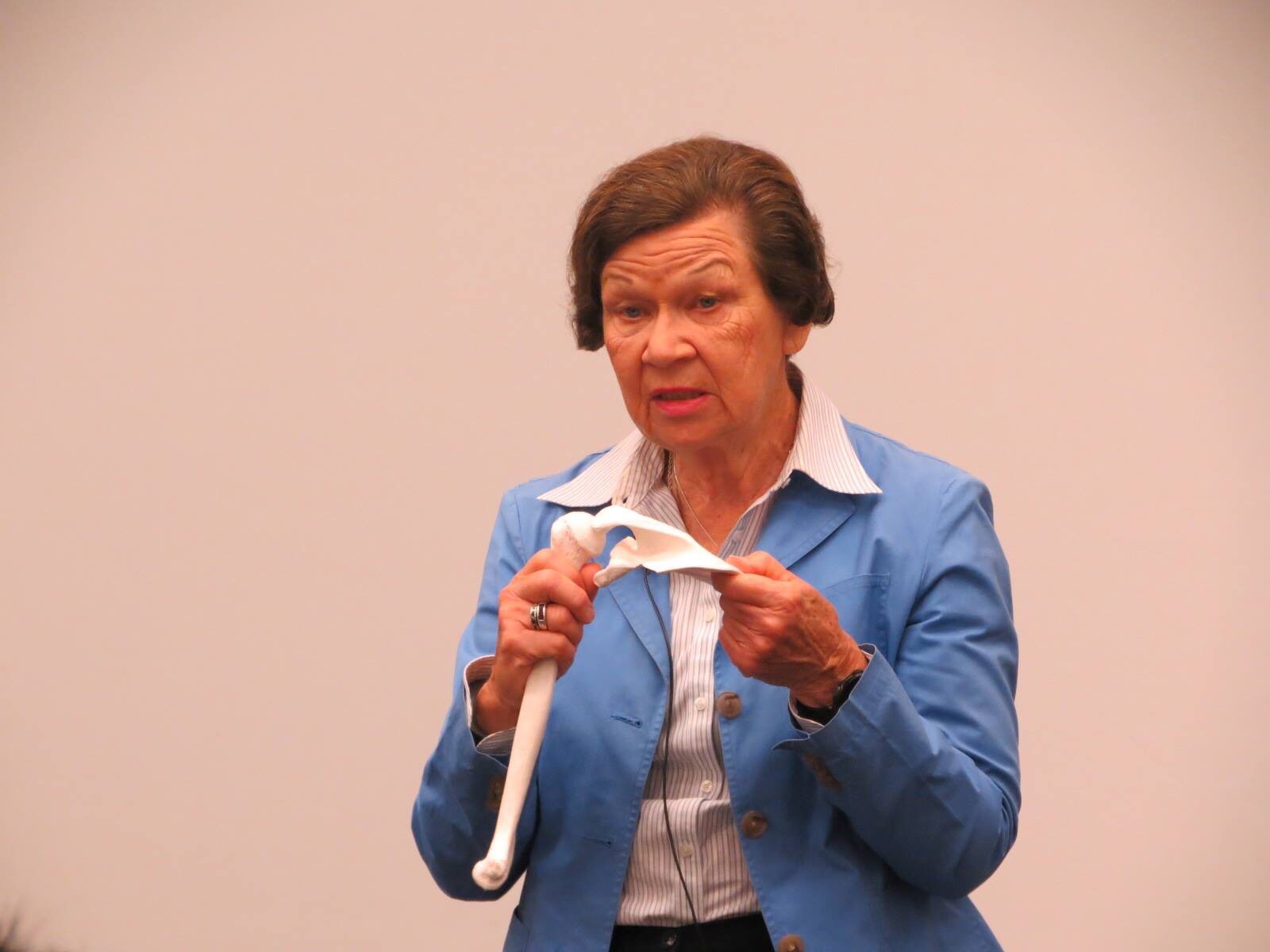

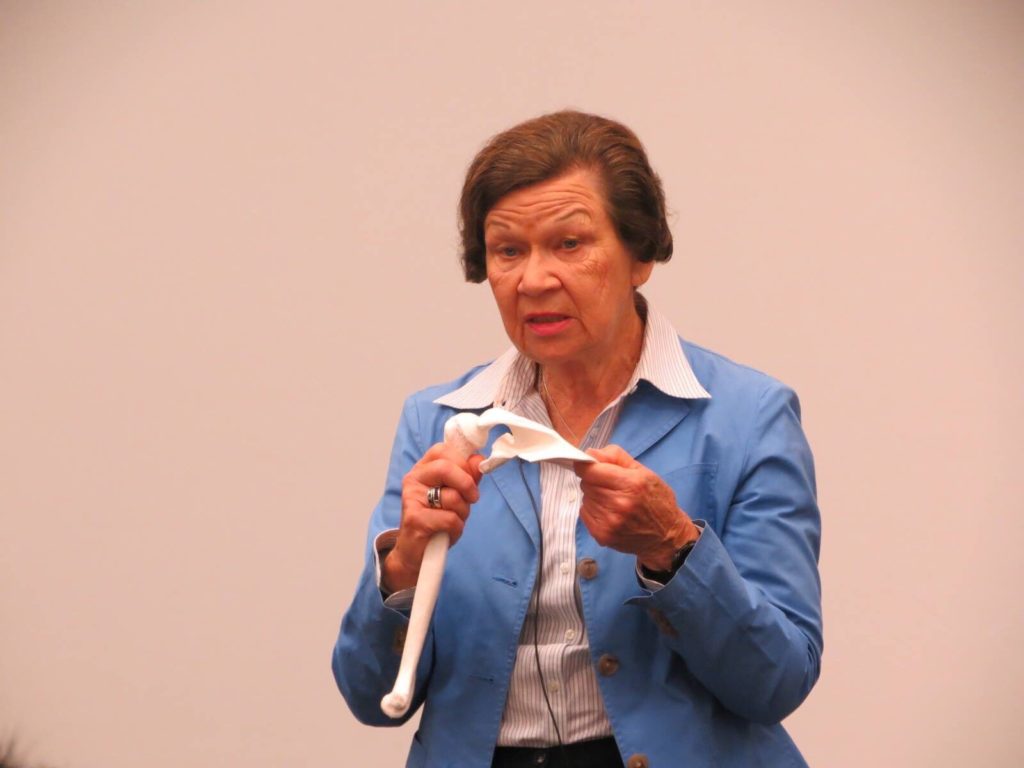

•MSI(Movement System Impairment Syndromes) アプローチは、運動機能障害症候群の略で、アメリカミズーリ州のワシントン大学で Shirley A.Sahrmann によって体系化された理論的概念。

•MSIアプローチは主として筋骨格疼痛症候群に対するアプローチであり、痛みの原因は日常生活活動やスポーツの姿勢や運動パターンにあるとしている。

•また動きを修正することでメカニカルストレスを軽減し痛みの予防や治療を図っていく。